語言的內(nèi)存管理是語言設(shè)計的一個重要方面。它是決定語言性能的重要因素。無論是C語言的手工管理,還是Java的垃圾回收,都成為語言最重要的特征。這里以Python語言為例子,說明一門動態(tài)類型的、面向?qū)ο蟮恼Z言的內(nèi)存管理方式。

對象的內(nèi)存使用

賦值語句是語言最常見的功能了。但即使是最簡單的賦值語句,也可以很有內(nèi)涵。Python的賦值語句就很值得研究。

a = 1

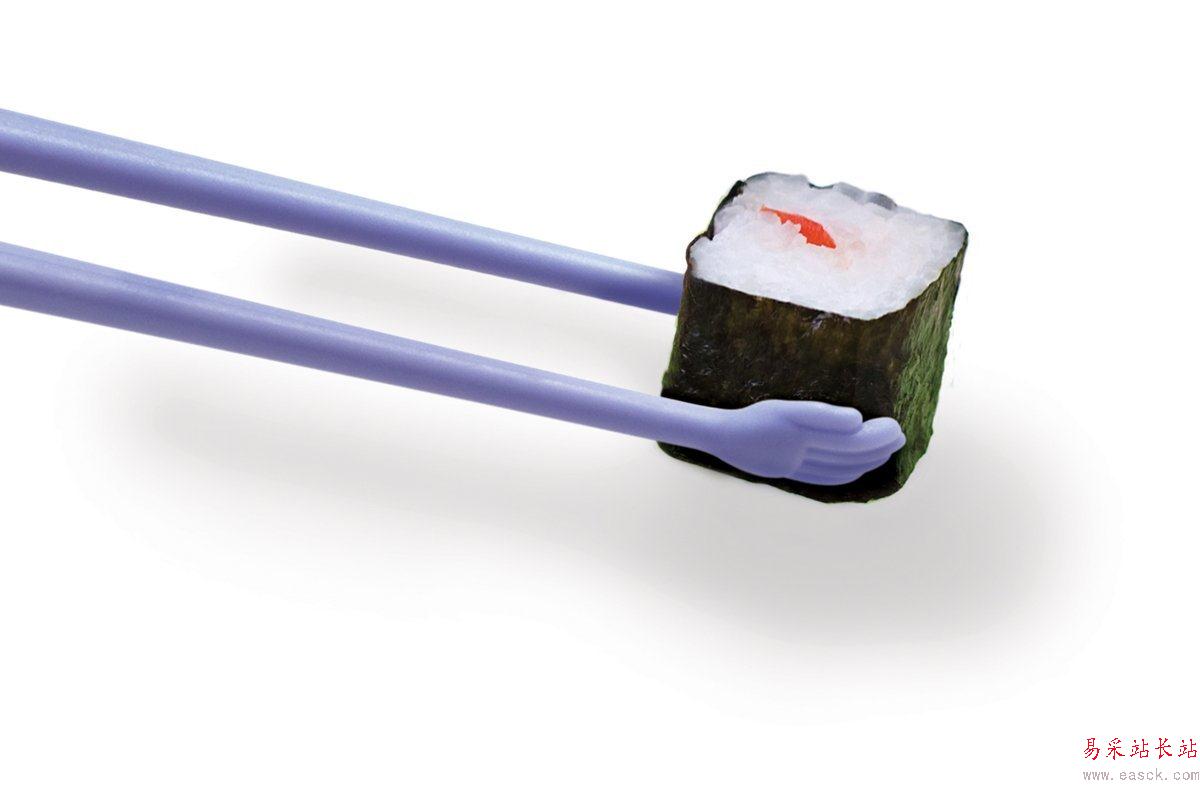

整數(shù)1為一個對象。而a是一個引用。利用賦值語句,引用a指向?qū)ο?。Python是動態(tài)類型的語言(參考動態(tài)類型),對象與引用分離。Python像使用“筷子”那樣,通過引用來接觸和翻動真正的食物——對象。

引用和對象

為了探索對象在內(nèi)存的存儲,我們可以求助于Python的內(nèi)置函數(shù)id()。它用于返回對象的身份(identity)。其實,這里所謂的身份,就是該對象的內(nèi)存地址。

a = 1print(id(a))print(hex(id(a)))

在我的計算機上,它們返回的是:

11246696

'0xab9c68'

分別為內(nèi)存地址的十進(jìn)制和十六進(jìn)制表示。

在Python中,整數(shù)和短小的字符,Python都會緩存這些對象,以便重復(fù)使用。當(dāng)我們創(chuàng)建多個等于1的引用時,實際上是讓所有這些引用指向同一個對象。

a = 1b = 1print(id(a))print(id(b))

上面程序返回

11246696

11246696

可見a和b實際上是指向同一個對象的兩個引用。

為了檢驗兩個引用指向同一個對象,我們可以用is關(guān)鍵字。is用于判斷兩個引用所指的對象是否相同。

# Truea = 1b = 1print(a is b)# Truea = "good"b = "good"print(a is b)# Falsea = "very good morning"b = "very good morning"print(a is b)# Falsea = []b = []print(a is b)

上面的注釋為相應(yīng)的運行結(jié)果。可以看到,由于Python緩存了整數(shù)和短字符串,因此每個對象只存有一份。比如,所有整數(shù)1的引用都指向同一對象。即使使用賦值語句,也只是創(chuàng)造了新的引用,而不是對象本身。長的字符串和其它對象可以有多個相同的對象,可以使用賦值語句創(chuàng)建出新的對象。

在Python中,每個對象都有存有指向該對象的引用總數(shù),即引用計數(shù)(reference count)。

我們可以使用sys包中的getrefcount(),來查看某個對象的引用計數(shù)。需要注意的是,當(dāng)使用某個引用作為參數(shù),傳遞給getrefcount()時,參數(shù)實際上創(chuàng)建了一個臨時的引用。因此,getrefcount()所得到的結(jié)果,會比期望的多1。

from sys import getrefcounta = [1, 2, 3]print(getrefcount(a))b = aprint(getrefcount(b))

新聞熱點

疑難解答

圖片精選